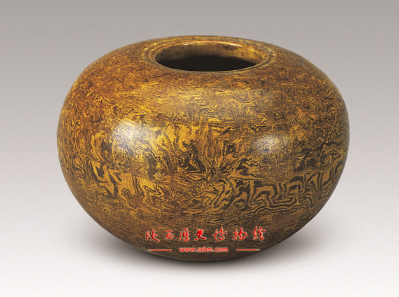

陕西历史博物馆馆藏绞胎贴面水盂

唐

高5.5厘米,口径3.5厘米

1952年陕西省咸阳市杨谏臣墓出土

扁圆形,小口内敛,鼓腹,小平底。内壁露白胎,胎质坚硬细密,外壁呈现深浅不同的褐色木纹,纹路自然清晰。根据内外壁不同颜色看,该器为绞胎贴面。胎壁较薄,器表施浅黄色透明釉。

绞胎器以其独特的烧制工艺尤其别具一格的纹理之美,而具有很高的艺术价值,充分体现了我国陶瓷工艺美术的民族气息和独特的艺术风格。它同唐三彩一样,同属一种低温釉陶,是盛唐时期始创的一种陶瓷新工艺。

所谓绞胎,是利用两种不同色调的泥料,分别制成坯泥,并把两种坯泥擀成板块,相间叠合,然后进行特定的绞揉、切片、拼接、贴合、挤压,手工制作成型 (而非轮制拉坯成型) ,器胎上便呈现不同色调相间,盘旋蹙结的纹理,虽人工所为,却仿佛天然而生。其烧制方法与唐三彩相同,即坯胎先入窑素烧,烧成正品后,器表施白、黄、绿等色透明釉,再次入窑焙烧而成。

由于绞胎器的制作工艺,较唐三彩等其他陶瓷制品复杂,费工费时,操作难度大,且成品率低,因而其产量和品类都为数稀少,极为珍贵。据统计,迄今全国除陕西的唐代都城长安和河南的唐代东都洛阳地区的部分唐墓中出土过一些绞胎器外,仅在河北平乡县的宋代钜鹿故城址中发现了少量绞胎器。考古发现的绞胎器,品类主要是枕,此外有少量的盘、杯、碗、罐、钵、执壶、骑马俑、马俑等。

唐代绞胎器多产自河南洛阳附近的巩义市黄冶窑。黄冶窑以烧制唐三彩而知名,也是全国范围内目前发现的惟一一处在唐代烧造绞胎制品的窑场。这个窑场于盛唐时期开始烧制绞胎器,延续到北宋。随着北宋的灭亡,其制造工艺便终止了。前后经历了四百多年。

上一篇:民勤县博物馆馆藏清白瓷酒壶

下一篇:没有了

陕西历史博物馆馆藏绞胎贴面水盂...

唐高5.5厘米,口径3.5厘米1952年陕西省咸阳市杨谏臣墓出土扁圆形,小口内敛,鼓腹,小平底。内壁露白胎,胎质坚硬细密,外壁呈现深浅不同的褐色木纹,纹路自然清晰。根据内外壁不同颜色看,该器为绞胎贴面。胎壁...

民勤县博物馆馆藏清白瓷酒壶...

清白瓷酒壶,现藏于民勤县博物馆。金昌市双湾乡出土。薄胎,有盖,盖上有钮。敛口,圆腹,浅圈足。青色胎,施白釉。肩部有短直流,与流相对的一侧安复式曲柄,盖上有两圈弦纹,壶口沿旁有三圈弦纹。釉质清亮光润,器...

民勤县博物馆馆藏清嘉庆款矾红瓷碟...

矾红瓷碟清嘉庆款矾红瓷碟现藏于民勤县博物馆。三雷乡上雷二社马家坟出土。口径14.8厘米,底径7.8厘米,高1.8厘米。侈口,圈足,口沿施矾红菱花形彩,盘中和腹外施青白釉,盘心饰折枝花两枝,腹外绘两枝对称的...

民勤县博物馆馆藏清嘉庆款矾红瓷碗...

矾红瓷碗清嘉庆款矾红瓷碗现藏于民勤县博物馆。三雷乡上雷二社出土。口径14厘米,底径5厘米,高6.5厘米。侈口,圆唇,深腹,平底,圈足,胎体较薄,外壁以矾红彩为底,绘三组团花,每组用褐彩绘翠柳花草,团花之间绘三...

乾隆绿釉棱口小盘...

物品规格:2×16.5×9物品年代:清代此件绿釉棱口小盘直径16.5公分,高2公分,底9公分!造型独特,外为鼓钉纹里为花卉纹,整体为浅浮雕工艺,制作精美!釉面满布明显的鱼子纹开片,于绿釉中形成美丽的花纹,细网轻纱,烟...

西夏博物馆馆藏四系褐釉瓷罐...

喇叭口,口径16.5厘米,底径16厘米,高62厘米,重唇,束颈,溜肩,肩部四系,长鼓腹,腹下部渐收,圈足外撇,内外壁施满釉,口颈部为黑色,肩部呈豆绿色,腹部紫色,釉色不匀,呈泪痕状;出土于甘肃武威古城塔儿湾,为国家二级文物。...

艺术家电子档案数据库

艺术家电子档案数据库 人民收藏网拍卖推荐

人民收藏网拍卖推荐